ホームカミングデー特設ページ

2025年10月18日土曜日 14時より

2階講義室にて創薬科学研究科 home coming day イベント を開催いたします。奮ってご参加ください。

[詳細はこちら]

研究科長挨拶

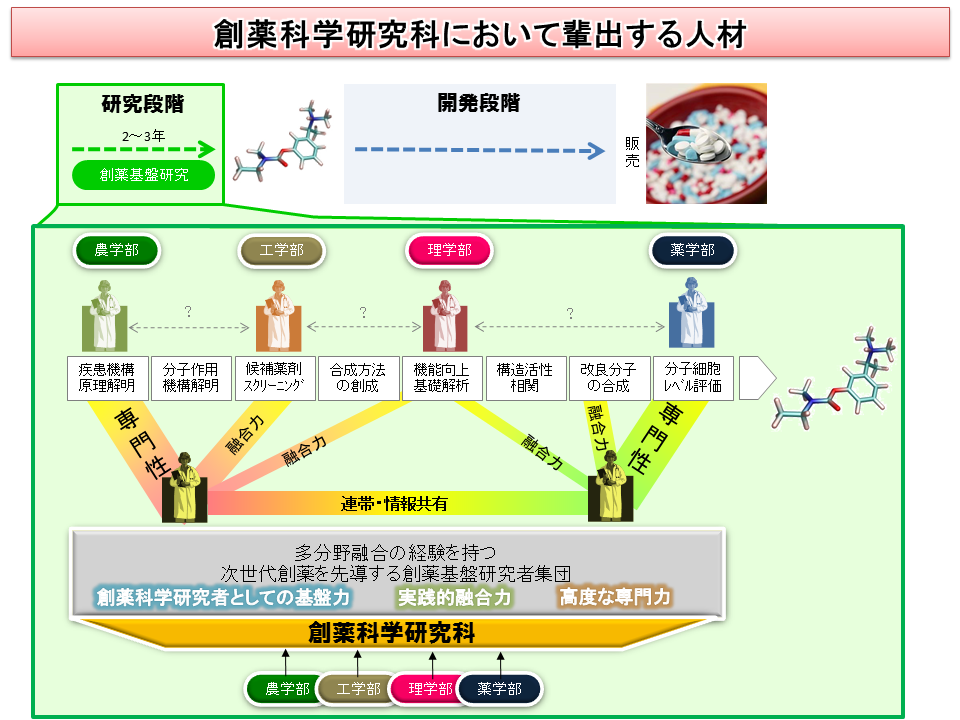

医療技術の高度化・医薬分野の発展にあわせて、より高度なスキルをもつ薬剤師を養成するため2006年度に薬学部の薬剤師養成コースが4年制から6年制に移行しました。これに対応して、6年制コースの卒業生を受け入れより高度な薬学教育を実施する4年制博士課程が各大学に設置されました。その一方で、研究者を養成するための薬学部4年制コースも残っていますが、その割合は多くはありません。したがって、有機化学や生命科学に跨る基礎学術基盤を修得し、創薬研究・開発を推進する人材の養成が手薄となっています。このような背景から、本学理・工・農学の各分野で培われてきた創薬に繋がる学術基盤を融合し、独自の多分野融合創薬科学教育・研究を実践する創薬科学研究科が2012年に設立されました。本研究科では、広く理・工・農・薬学を専門とする学部卒業者を受け入れ、専門領域のみならず創薬科学に関わる幅広い知識を修得し、次世代の創薬科学研究を先導する人材(創薬基盤研究者)を養成しています。

本研究科には、理・農・工・薬学の異なるバックグラウンドをもつ教員が、「創薬有機化学」・「創薬生物科学」・「創薬分子構造学」の各大講座を構成しており、多分野融合教育・研究を可能としています。同時に設置されました細胞生理学研究センター(CeSPI)とは、設立当初から密接に連携して教育・研究を実施して参りました。同センターの教員は、本研究科大学院教育を兼担するとともに、「創薬分子構造学」の一研究グループとして大学院生を受け入れています。

健康・医療と密接に関係する創薬科学研究の波及効果は幅広く、本研究科の創薬基盤研究の成果と、有機化学・生物科学・分子構造学の多分野融合教育を通して輩出される人材には、社会から大きな期待が寄せられており、修了生の進路は医薬関連企業に加え、化学関連、食品・健康・医療関連など多岐にわたります。

近年の医薬品開発においては、小分子医薬品に加え、抗体・ペプチド・核酸等の多様なモダリティーが開発対象となっており、創薬科学研究の領域も必然的に広がっています。本研究科設立から10年以上が経過しましたが、最新の創薬科学研究に対応するため、ますますの充実を図っていきたいと考えておりますので、今後もご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。

創薬科学研究科長

山本 芳彦

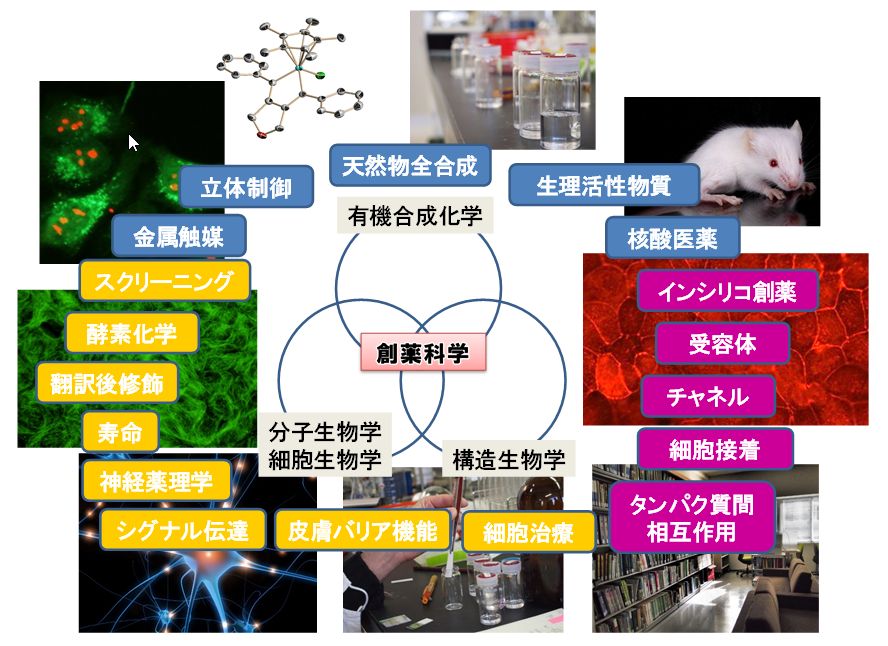

❏ 創薬という学問

からだが何らかの理由によって正常に働けなくなった状態が疾病とよばれ、その原因はインフルエンザのように自分ではない異物であったり、ガンや糖尿病のように自分自身の機能異常であったりします。「くすり」は、この機能異常を正常に戻そうとするからだ本来の力を「手助けする化学物質*」です。「創薬研究」とは、このくすりを創り・より深く理解するための研究のことで、「命を陰から支え、生活を豊かにする」ことを目標にした希望にあふれた研究です。

この研究の基盤となる創薬科学は、ヒト(生物)と化学物質(化学)をつなぐ(物理・情報)学問を横断した極めて複雑で高度な学問です。そのため今では、有機化学や生化学,生物物理化学、分子生物学、遺伝子工学、細胞生物学、計算科学・情報工学、さらには材料科学にいたる実に幅広い知識の融合が必要不可欠になってきました。もちろん世界中の研究者達と切磋琢磨して進歩する創薬では、英語は欠かせません。

とはいえ、この知識の融合を1人で完璧にやろうとしても非効率です。それぞれの高度な専門知識をもった研究者が知識を出し合って、ひとつの目標に向かうことができればそれを解決するための知識の幅と奥行きは無限に広がると私たちは考えます。

言い換えると、自分が得意とする科目(専門)で勝負し、同時に、別の科目が得意な専門家と対等に議論出来るだけの最低限の知識が必要、という事になります。好きなものは苦にならずにのめり込めるし、本当にやりたいことがあれば嫌いなものも、まあ出来ますよね。

「どうしてあんな病気になるのだろう」「どうしてあの病気は治らないのだろう」「くすりの開発に携わりたい」と前向きに物事を捉え、熱意あふれるみなさん、化学・生物・物理・数学・国語に英語、そして技術に情報処理、好き嫌いせずに貪欲に勉強しましょう。役に立たないものはありません!

*インスリンのように生体成分を薬とする場合もあります。

❏ 名大創薬

名古屋大学大学院創薬科学研究科(名大創薬)は、「薬を創るための基礎研究」を通じて、研究者や技術者*を育成するための大学院です。現在の名大創薬には、大きく分類すると、なぜ病気になるのか・どうしたら健康になれるかを究明する研究室、そこから見つかった薬の標的となる生体分子の構造と機能を分子レベルで解き明かす研究室、そして、その標的にうまく作用する化合物を設計したり化学合成したりする研究室があります。名大創薬はこうした研究体制で密に連携しながら、薬となるシーズを見つけ出すまでの基礎研究で世界を牽引していきます。

*くすりを正しく使用するための専門家である薬剤師の教育は行いません。

ビデオで知る創薬科学研究科

ホームカミングデイ2021 (前研究科長:廣明秀一教授)

前研究科長の廣明秀一教授から、研究科情報を動画でお伝えいたします。ご参考まで。

研究科の理念とアドミッションポリシー

先進国における平均寿命は20世紀に45歳から80歳にまでも伸びました。発展途上にある国々においても同様に長寿命化が進み、今世紀末には、世界の人口は100億を超えるともいわれています。からだやこころの病を克服し、高齢になっても「質の高い健康・安全・安心な生活」を万民が享受できる社会が求められます。その実現には、さまざまな高度医療技術のさらなる進歩と総合力が必要です。とくに「創薬」の果たす役割はますます重要になっており、医療用医薬品は国民医療費36兆円の約2割を占めています。しかし、従来の試行錯誤的なアプローチには限界があり、国の内外をとわず製薬企業での新薬創出率は低下し続けています。新たなイノベーションが必須であり、臨床との連携のもとに、生物科学、物理や化学の物質科学、数理情報科学等の諸科学や諸技術の融合・統合による「課題解決型アプローチ」をすることができる「先導的な創薬研究者」の育成が緊急の課題となっています。

名古屋大学ではこの現状を踏まえ、古典的な学部の枠を超えて、多様な学術分野を融合した教育・研究の基盤「大学院創薬科学研究科」を平成24年4月に設立しました。名古屋大学は、生命科学、天然物化学、有機合成化学をはじめとする多くの分野で世界に誇る革新的な研究成果を挙げるとともに、優秀な人材を続々と輩出しています。これらの基礎研究力・教育力を新しい研究科に集中し、多分野を横断的に融合した創薬科学の教育・研究を行い、「高い倫理観をもって国際水準で次世代の創薬を担う強い使命感と勇気ある研究者」を育成します。博士前期課程修了生のキャリアパスには、i)博士後期課程(平成26年度4月新設)への進学、ii)製薬・医療関連企業の研究者・技術者、iii)大学・公的研究機関や製薬・医療関連企業での博士研究者、iv)起業家、等があります。入学者の選抜では、おもに「有機化学や生命科学の基礎学力」および「科学英語の読解力」を評価します。

アドミッションポリシー (2026年度学生募集要項より)

近年の創薬科学研究においては、理・工・農・医・薬など様々な分野との融合が急速に進み、多くの課題の解決には、複数分野に跨がる融合的発想に基づく新しい研究開発が強く求められています。創薬科学研究科は名古屋大学の研究教育の活力である自由闊達さを継承しながら、教育理念として「多分野融合教育による次世代を先導する創薬基盤研究者」の養成を目指します。

そこで、本専攻では、上記分野に関する基礎的な知識と技術を身につけたうえで、複数分野に跨がる融合的発想に基づく専門的技術と理論を駆使して、創薬科学の様々な問題を解決することを目指す、創造力にあふれる人を求めます。

また、本研究科では、「有機化学」「生命科学(生化学・分子生物学・分子構造学)」のいずれかの科目に関する基礎学力と、科学英語の基礎的読解力に関して、筆記及び口述試験を行い、志望する研究分野に対する明瞭な志向と勉学の熱意とともに評価し、入学者を選抜します。

研究科の教育目標

名古屋大学は、自由闊達な学風の下、人間性と科学の調和的発展を目的とし、創造的な研究活動と自発性を重視する教育をともに実践することによって、世界屈指の知的成果を産みだすとともに、論理的思考力と想像力に富んだ勇気ある知識人の育成をめざしています。創薬科学研究科基盤創薬学専攻は、名古屋大学学術憲章に謳われた理念の下、以下の三つの教育目標に従い、創薬に関する諸科学の体系的融合教育を実施します。

教育目標1 「創薬科学研究者としての基盤力」

教育目標2 「実践的融合力」

教育目標3 「高度な専門力」

博士前期課程では、①創薬科学研究者としての基盤力、②実践的融合力、③高度な専門力、をキーワードに、「多分野に跨る学術基盤を融合した高い研究開発能力を備え、広い視点から次世代創薬を先導する人を育てる」ことを基本方針として教育を行います。博士後期課程においては、この方針を踏襲しつつ、「有機化学」・「生物科学」・「分子構造学」等の分野の専門性の深化をめざします。それに加えて、④さらなる先端的な創薬に関わる知識の充実、疾患や医療についての理解、⑤産業界での研究開発、医療の在り方やニーズを理解し基礎から実用化までの多様な研究に適応する能力、⑥国際的なコミュニケーション能力も含めたグローバルな展開力、の3つの力の涵養を目標として、次世代を担う創薬科学研究リーダーを養成することをめざします。

カリキュラム 博士前期・後期課程

| ❏博士課程前期 | |

| 基礎科目(必修) | |

| 基盤創薬学概論 (1単位) | 導入教育として、各研究分野の教員からの研究内容と、創薬基盤研究との関わりを概説する |

| 基盤薬理・薬剤学 (1単位) | 薬物の作用点として働く生体内機能分子、薬物の種類、主要な薬物の作用に関する基本的知識、薬物の体内動態の研究手法・知識を学ぶ |

| 多分野融合実践演習 (1単位) 多分野融合実践実習 (2単位) |

有機化学・生物科学・分子構造学について、創薬の基盤技術に必要な基礎知識の習得を、演習形式と実践実習により行う |

| 創薬セミナーI (10単位) 創薬実験 (10単位) |

各研究分野を中心に、論文読解や実験研究によって先端の技術を学ぶ |

| 専門科目(必修) | |

| 先端薬科学特論 (1単位) | 最先端の創薬科学に関する最新のトピックスについて紹介する |

| 創薬倫理特論 (1単位) | 薬と人・薬と社会の関わりを理解するべく、生命倫理や知的財産等の諸問題を講じる |

| 専門科目(選択必修) (3単位以上) | |

| 先端融合講義(講座内融合) 先端有機化学(2単位) 先端生物科学(2単位) 先端構造科学(2単位) |

大講座として共通する研究の先端的内容 |

| 広域融合講義(講座間融合) 創薬精密科学 (1単位) 創薬制御科学 (1単位) 創薬探索科学 (1単位) 創薬評価科学 (1単位) |

異なる研究領域の教員2名の組み合わせで連携して、創薬基盤に関する方法論・研究の方向・新しい学問領域について講義する |

| ❏博士課程後期 | |

| 専門科目(必修) | |

| 創薬セミナーIIA, B (4単位) 創薬セミナーIIC, D(4単位) 創薬実習(6単位) |

各研究分野を中心に、座学では学ぶことができない高度な研究推進力を獲得し、さらに自らの研究グループを組織し国際的に研究展開できるリーダーとしての資質を涵養する |

| 副専門科目(選択) (認定された専攻内外の講義・集中講義) | |

| 基盤薬理・薬剤学 創薬倫理特論(各1単位) |

薬学固有の知識について必要に応じて履修する |

基盤創薬学専攻の研究

特徴的な研究設備

創薬科学研究科の共通利用機器として、遺伝子解析装置、蛍光光度計、CD分光計、質量分析計、全自動細胞培養観察装置、核磁気共鳴(NMR)装置、HPLCなどがあります。

博士前期課程 32名

博士後期課程 10名

❏学生のプロフィール

博士前期課程

第八期生(2年生)

| 男子: 18名 | 女子: 18名 | 計: 36名 |

| うち 名古屋大学出身者 16名 他大学出身者 20名 | ||

第九期生(1年生)

| 男子: 27名 | 女子: 9名 | 計: 36名 |

| うち 名古屋大学出身者 16名 他大学出身者 20名 | ||

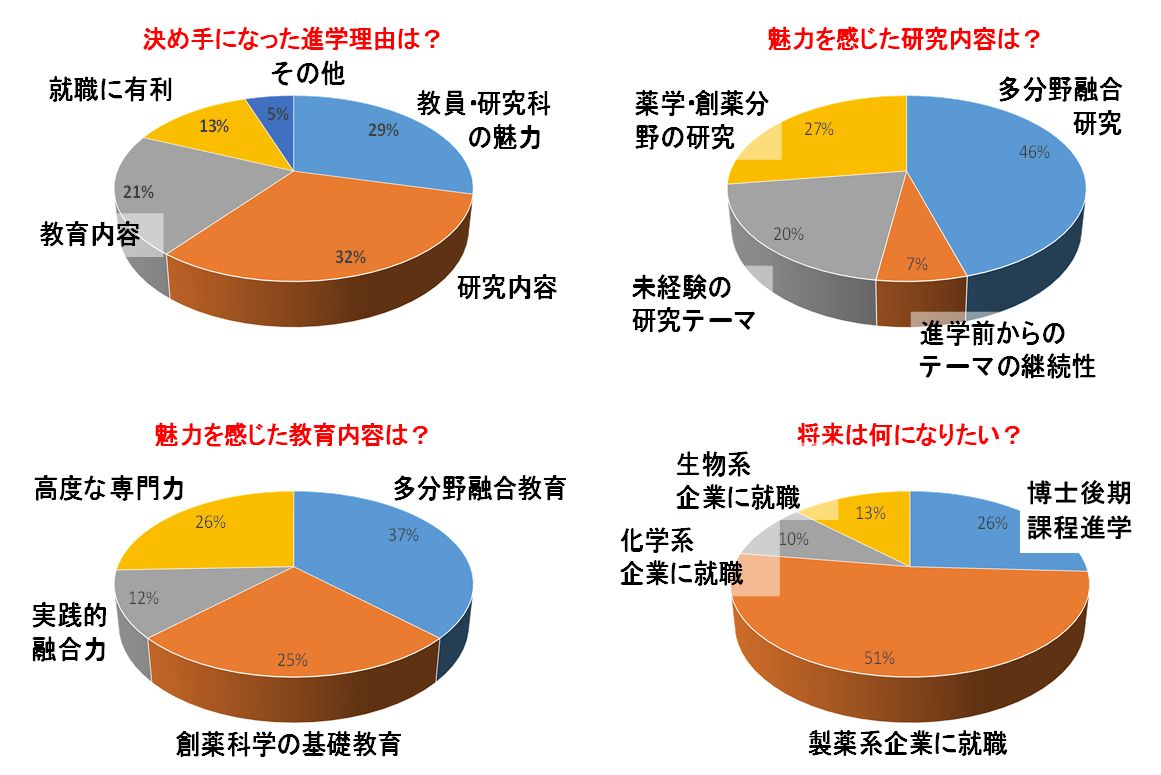

新入生アンケートより

創薬科学研究科の学生のみなさんの就職支援を行うことを目的とし、支援チームが編成され就職支援担当教員がメールにより随時相談を受付けています。

また、本研究科では 「キャリアパスセミナー」として様々な企業人の方をお招きして就職について考えるイベントを随時開催しています。HPおよび学生の方々へのメーリングリストでアナウンスがありますので、是非積極的にご参加ください。

❏卒業生の進路・就職

最新情報は下記のリンクをご参照ください

https://www.ps.nagoya-u.ac.jp/for-applicants/occupation/

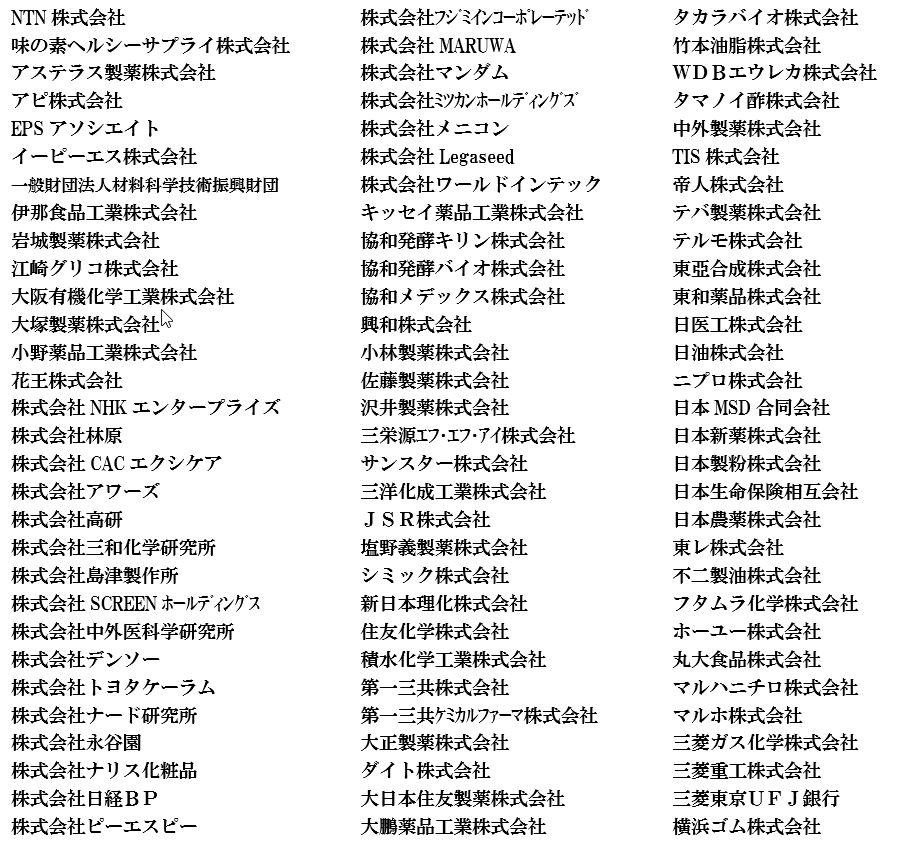

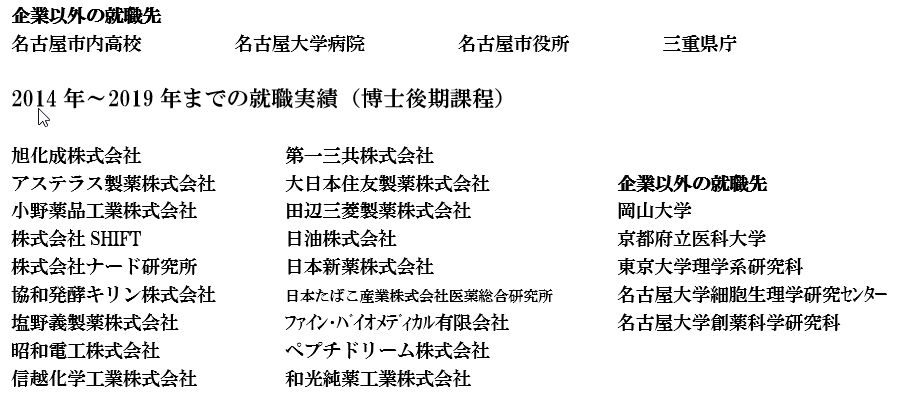

2014年~2019年までの就職実績(博士前期課程)

本研究科の特任教授・福山 透 先生(2012年~2017年:創薬有機化学講座天然物化学分野に在籍)のご尊父である福山 すすむ 氏から本学にご寄贈いただきました絵画「田園」を、 福山透先生のご厚意により、2017年から創薬科学研究館のエントランスホール(左手の壁)に展示しています。

作者・福山 すすむ 氏は、愛知県安城市出身の日本における形象派の創立者として大変高名な芸術家です。画家、教育者、音楽家、哲学者、発明家、演出家などの多面的な才能を発揮された芸術家でした(形象派美術協会会員 角谷薫・木村正代 本文より一部抜粋)。

創薬科学研究館にお越しの際は、創薬科学研究科の素晴らしいシンボルとも言える作品を、ぜひ一度ご覧ください。

|

平成24年4月 |

創薬科学研究科基盤創薬学専攻・博士前期課程の開設 |

|

平成24年11月 |

創薬科学研究科創設記念行事開催 |

|

平成25年4月 |

産学協同研究講座「実践創薬科学講座」(田辺三菱製薬)開設 |

|

平成26年3月 |

創薬科学研究館着工(東山キャンパス) |

|

平成26年4月 |

創薬科学研究科基盤創薬学専攻・博士後期課程の開設 |

|

平成27年4月 |

産学協同研究講座「新薬創成化学講座」(ラクオリア創薬)開設 |

|

平成27年8月 |

創薬科学研究館(第一期工事分)完成 |

|

令和元年11月 |

3講座10分野 + 1産学協同研究講座 体制 |

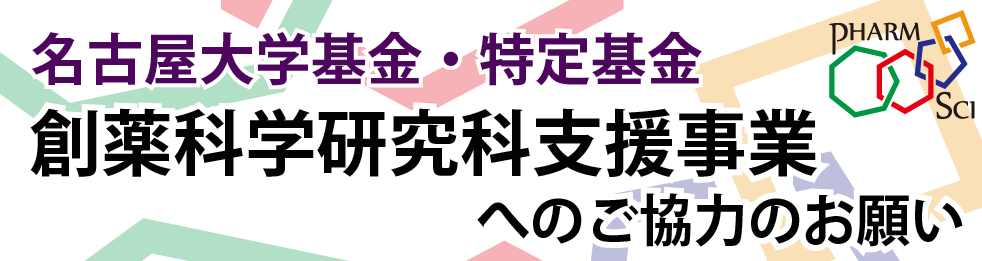

ご寄附いただいた基金は、その一部を名古屋大学基金として運用しますが、創薬科学研究科が行う下記の事業の推進に使用させていただきます。

1) 学生支援事業

2) 若手研究者支援事業

3) 教育研究環境整備事業

4) ご寄附いただく個人、法人、団体などが特定の使途を希望される場合には、その意向にそって有効に活用させていただきます。

ご協力をお願いしたい寄付金

一口 1,000円

本事業の趣旨をご理解いただき、なにとぞ複数口のご協力をお願いいたします。

毎年入学する学生に対する支援のため、継続した寄附をお願いいたします。

|

❏お問合せ先 |

寄附金の申し込み方法

《銀行・郵便局で振込用紙による方法》

名古屋大学創薬科学研究科事務室(基金担当)まで

お電話(052-747-6586)又はEメール(fund@ps.nagoya-u.ac.jp)にてご連絡ください。

専用の振込用紙を送付させていただきます。

《クレジットカード,インターネットバンキング,ATM,コンビニ決済による方法》

名古屋大学基金のHP からお申込みください。

なおご利用いただけるカードは,VISA,MasterCard 等です。

ご寄附いただいた方への特典

名古屋大学基金の特典に加え、以下のような創薬科学研究科の特典をご用意しております。

1. ご寄附いただいた方のご芳名を、創薬科学研究科HP及び創薬通信に掲載します。

2. 累計20万円以上ご寄附いただいた方につきましては、創薬科学研究科の建物内にご芳名を刻みます。